事業再構築補助金の申請から入金までの流れを解説

2024/05/07

2022/6/30

事業再構築補助金の申請を検討している人の中には、補助金の申請準備から採択(審査に通過する)までの流れを知りたい人もいますよね。また、採択を受けた人は、採択後から交付(補助金の入金)までの流れを確認しておきたい人もいるでしょう。

当記事では、事業再構築補助金の申請から交付までの流れを解説します。順に流れを追いながら、要点や注意点も解説していくので、事業再構築補助金の流れを調べている人は参考にしてみてください。

なお、当記事は事業再構築補助金の第12回公募要領をもとに作成しています。

事業再構築補助金の申請から入金までの流れを把握する

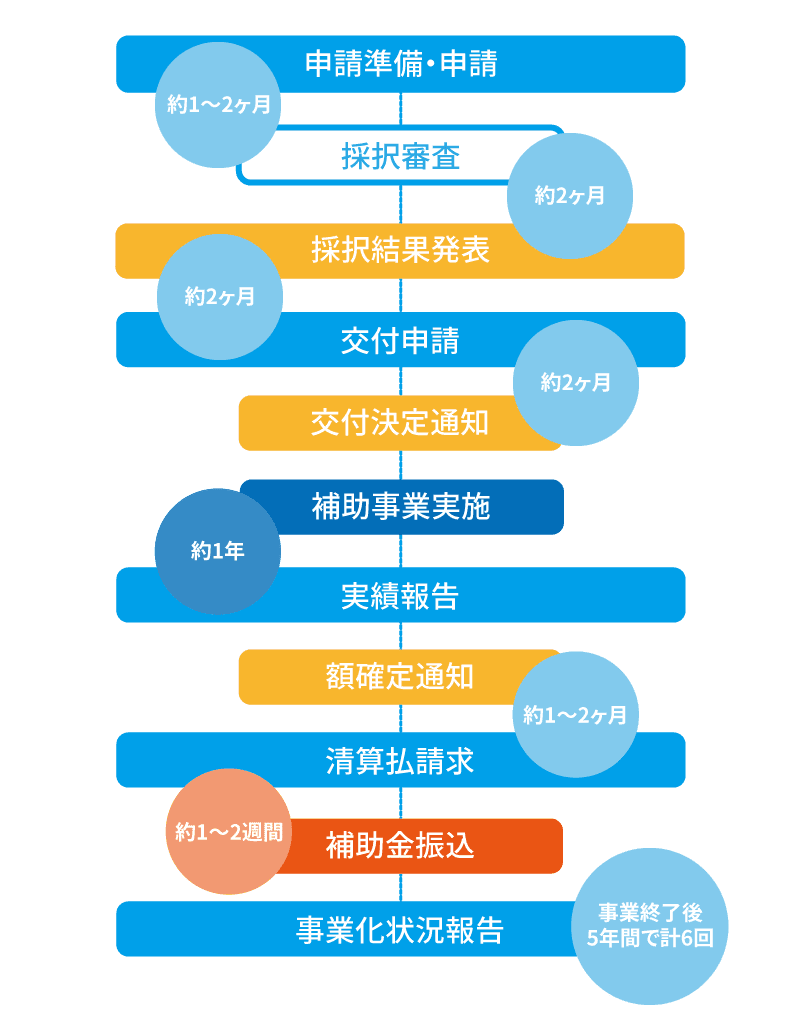

事業再構築補助金の申請を検討している人は、申請から入金までの流れを把握しておきましょう。申請準備から補助金を受け取れるまでには、順に通過しなければならない工程が多いため、流れを把握しておくことで、次の段階における準備をスムーズに進められます。

【事業再構築補助金の申請から入金までの流れ】

事業再構築補助金への申請は、公募要領の確認や事業計画書の作成、添付書類の準備などから始まります。提出した事業計画が審査によって採択された場合は交付申請を行い、事業計画に沿った補助事業を実施することになります。補助事業の実施期間は申請枠によって異なりますが、交付が決定した日から数えておおむね12~14か月です。

補助事業実施後には「実績報告書」の作成と必要書類を揃えて補助金事務局に提出し、内容に不備が無ければ入金されるという流れです。事業再構築補助金は、申請準備から補助金が入金されるまでに1年半ほどの期間を要することを留意しておきましょう。

なお、補助金は後払いであるため、補助事業にかかる資金をまずは自身で準備しておかなければなりません。そのため、資金が不足している場合には金融機関からの融資も検討する必要があります。また、補助金が入金されるまでの期間はあくまで目安であり事業者によって入金までの期間は異なる点に留意しておきましょう。

申請から採択までの流れ

事業再構築補助金に申請する人は、最初に大まかな流れを把握しておきましょう。申請するときは1つ1つ手順を踏むのではなく並行して準備を進める場面もあるため、事業再構築補助金に申請する人は申請準備から採択されるまでの各工程を確認しておくことが望ましいです。

|

たとえば、申請準備をするときは「どの認定支援機関に依頼するか」を考えながら、「申請する類型や枠を決める」場合もあります。また、申請手続きで必要な「GビズIDプライムアカウント」を発行しつつ、必要書類を準備する場合もあります。

大まかな流れと各工程で必要な動きを把握することで、申請者は優先順位をつけやすくなります。事業再構築補助金に申請する人は、大まかな流れと、各工程で必要な動きを確認した上で、状況に合わせて準備を進めていきましょう。

依頼先の支援機関を決める

事業再構築補助金に申請する人は、依頼する支援機関を決めることになります。事業再構築補助金の申請には「事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること」という「金融機関要件」があるため、申請者は必ず依頼先の支援機関を選ばなくてはなりません。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業を支援する専門知識や実務経験があることを国から認定された支援機関です。認定経営革新等支援機関には、税理士や商工会、信用金庫や銀行などの金融機関があり、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関 検索システム」から検索できます。

認定経営革新等支援機関を決めるときは、地域や支援実績、認定支援機関への報酬額などから選ぶことができます。認定経営革新等支援機関には、事業計画の策定だけでなく事業再構築補助金の類型や枠の相談もできるため、申請で迷うことがある人は相談してみましょう。

なお、認定経営革新等支援機関の選び方を知りたい人は「事業再構築補助金における認定支援機関とは?役割と選び方を解説」を参考にしてみてください。

申請する事業再構築要件の類型や申請枠を決める

事業再構築補助金に申請する人は、申請前に「事業再構築要件の類型」や「申請枠」を決める必要があります。事業再構築の類型や申請する枠によって満たすべき要件や必要書類が違うためです。

たとえば、事業再構築の類型から新市場進出、申請の枠から成長分野進出枠を選択する場合は、新市場進出と成長分野進出枠の要件を両方満たす必要があります。

申請者は、事業再構築要件の類型と申請枠の両方の要件を満たす必要があります。それぞれの要件にあわせて事業計画書や要件ごとの必要書類を作成することになるため、申請する際は必ず要件を確認しましょう。

事業再構築要件は5つの類型から選択する

事業再構築補助金に申請する人は、5つある事業再構築の類型から、申請者の事業状況にあう類型を1つ選ぶことになります。その際、類型ごとにそれぞれの要件が設定されているため、申請者は要件を満たせる事業計画を立案できるかを検討する必要があります。

|

事業再構築要件の類型 |

概要 |

|

①新市場進出 (新分野展開、業態転換) |

|

|

②事業転換 |

|

|

③業種転換 |

|

|

④事業再編 |

|

|

⑤国内回帰 |

|

|

⑥地域サプライチェーン維持・強靭化 |

|

|

※⑤、⑥はサプライチェーン強靭化枠の申請者のみ選択可 |

|

参考:第12回公募要領|事業再構築補助金

たとえば、新市場進出では、新たな市場への進出や新規事業の売上高が総売上高の10%以上となる要件を満たす必要があります。そのため、新市場進出を選んだ人は、新市場進出や総売り上げの10%以上を満たす売上高を事業計画書で示すことになります。

事業再構築要件の類型を選択するときは、申請する事業をどのように再構築するのかを考えて選択します。また、事業再構築要件の類型を選択した人は、類型の要件を満たせるかを確認する必要があります。

事業再構築要件の類型に関する情報が知りたい人は「事業再構築補助金の事業再構築要件とは?類型ごとの要件も解説」を参考にしてみましょう。

5つの申請枠と2つの上乗せ措置が用意されている

事業再構築補助金に申請する人は、申請者の状況に合わせて5つの申請枠の中から1つの枠を選ぶことになります。また、成長分野進出枠もしくはグコロナ回復加速化枠に申請する場合、従業員数の規模の拡大や賃金引上げ等の条件を満たすことで補助額が上乗せされる2つの「上乗せ措置」が用意されています。

|

申請枠 |

対象 |

|

成長分野進出枠 (通常類型) |

ポストコロナに対応した大胆な事業再構築に取り組む事業者や、国内市場縮小などの課題に直面している業種・業態の事業者 |

|

成長分野進出枠 (GX 進出類型) |

ポストコロナに対応した「グリーン成長戦略実行計画」14分野の課題の解決に資する取り組みを行う事業者 |

|

コロナ回復加速化枠 (通常類型) |

今もコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者 |

|

コロナ回復加速化枠 (最低賃金類型) |

コロナ禍終息後、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者 |

|

サプライチェーン強靱化枠 |

ポストコロナの経済社会において、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等 |

|

卒業促進上乗せ措置 |

「成長分野促進枠」もしくは「コロナ回復加速化枠」の補助事業を通して中小企業等から中堅企業等 |

|

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 |

「成長分野促進枠」もしくは「コロナ回復加速化枠」の補助事業を通して大規模な賃上げに取り組む事業者 |

たとえば、成長分野進出枠に申請する事業者が、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の要件も満たしている場合は、2つを合わせて申請することが可能です。上乗せ措置に申請できれば受け取れる補助金額も増えるため、要件を満たせる可能性がある場合は申請を検討してみましょう。

事業再構築補助金に申請する人は、まずは枠の要件を公募要領で把握し、要件を満たせるか確認してみてください。また、それぞれの要件で必要な書類もあるため、事業再構築補助金に申請する人はあわせて必要書類の準備をしておきましょう。

必要書類を準備する

事業再構築補助金に申請する人は、必要書類を準備することになります。必要書類には「申請者に共通する書類」と「申請する枠や取得する設備などによって必要になる書類」があるため、申請者の状況にあわせて準備します。

|

①事業計画書 ②認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書 ③決算書(法人のみ) ④ミラサポplus「ローカルベンチマーク」の事業財務情報 ⑤従業員数を示す書類 ⑥固定資産台帳 ⑦収益事業を行っていることを説明する書類 ・(法人の場合)直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え ・(個人事業主の場合)直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書控え等 |

たとえば、認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書を用意する場合、申請者は認定支援機関に依頼して必要書類を作成してもらいます。申請者自身で作成できない資料もあるため、申請者は各機関に依頼して準備することになります。

なお、申請する枠や取得する設備など、申請者の状況にあわせた必要書類を知りたい人は「事業再構築補助金の必要書類を申請する枠別に解説」を参考にしてみましょう。

事業計画書は審査項目を参照しながら作成する

事業計画書は、事業再構築補助金に申請する際、必ず作成しなければならない書類です。事業計画書は採択審査の観点となるため、申請者は事業再構築補助金の公募要領にある審査項目を確認して作成することになります。

|

たとえば、審査項目の「補助対象事業の要件を満たす」ことを示す場合、申請者は選択した類型や枠の要件を満たす旨を事業計画書の中に記載することになります。

事業再構築補助金の審査の観点となる事業計画書を作成する際は、審査項目を反映させた内容が求められます。事業計画書の記載内容や審査項目を知りたい人は、事業再構築補助金の公募要領にある「審査項目」のページを確認しましょう。

なお、事業計画書に規定のフォーマットはありませんが、計画書の1ページ目(表紙)に関しては事業者名や事業計画名、申請枠など指定された項目を順に記載する必要があります。

事業計画書の表紙は、事業再構築補助金公式サイトの「応募申請」にてフォーマットが用意されています。事業計画書の作成方法や規則に関する詳細は「事業再構築補助金の事業計画書の書き方を記入例とともに解説」を参考にしてみてください。

申請手続きを行う

必要書類を準備した人は、電子申請で事業再構築補助金の申請手続きをすることになります。「GビスIDプライムアカウント」で電子申請することになるため、アカウントがない人は、事前にアカウントの取得が必要です。

新たにGビスIDプライムアカウントを取得する場合には、2週間~3週間程度かかります。事業再構築補助金の申請で必ず利用するため、事業再構築補助金の申請を決めた時点でアカウントの取得手続きをすることも検討してみてください。

なお、申請するときは、申請者自身が入力内容を理解して申請する必要があります。申請手順を知りたいときは、事業再構築補助金の公式サイトにある「応募申請」のページを参考にしてみましょう。

採択結果を確認する

採択結果は、事業再構築補助金のマイページや公式サイトから確認できます。採択結果の発表に関する通知は「GビスIDプライムアカウント」に登録したメールアドレスへ届くため、申請者は通知を確認する必要があります。

事業再構築補助金の採択結果は、申請の締め切りから約2ヶ月から3ヶ月後に発表される傾向があります。

たとえば、申請の締め切りが2月の場合、3月下旬から5月上旬頃に採択結果が発表される可能性があります。公募回によって前後することも考えられますが、採択結果の時期が気になる人はひとつの目安としてみてください。

なお、採択された時点で補助金を受け取れることが確定するわけではありません。採択後にある「交付申請」の承認をもって補助金の受領資格が与えられるため、採択された人は、忘れずに次の手続きを進めましょう。

不採択の場合は再申請に向けて準備する

事業再構築補助金で不採択になった場合は、再申請に向けて準備を進めていきます。不採択になった原因を改善すれば採択されることもあるため、不採択になったときは、まず不採択になった理由を事務局に問い合わせることからはじめます。

たとえば、必要書類が不足している場合は、不採択になる可能性があります。必要書類は申請する枠や経費などによって異なるため、状況に合わせて準備する必要があります。

また、補助金額の計算が間違っている場合も同様、不採択になる可能性があります。補助率は申請する枠や資本金、従業員数によって異なるため、申請者の状況と公募要領を照らし合わせて確認しましょう。

なお、不採択になったあとの対応方法を知りたい人は「事業再構築補助金は再申請できるのか?不採択になる理由も解説」の記事も参考にしてみてください。

採択後から補助金が入金されるまでの流れ

事業再構築補助金の採択後は、補助事業の実施や実績報告書の作成、必要添付書類の準備などを流れに沿って進めます。

採択後の手続きの流れを間違えると、補助金を受け取れないことや補助金が減額されることもあるため、流れに沿った手続きを行っていきましょう。

|

たとえば、交付決定通知書を受領する前に設備を購入した場合は、補助金の対象にならないため、事業者は補助金を受け取ることができません。

事業再構築補助金に採択された人は、採択後の流れに沿って手続きをしていく必要があります。また、採択結果の発表日から数えると補助金の受領までに1年以上かかる可能性があるため、採択された人は大まかなスケジュールもおさえておきましょう。

なお、採択後の流れについては「事業再構築補助金の採択後の流れとは?計画変更時の対応も解説」の記事を参考にしてみてください。

実績報告書は証拠書類をあわせて提出する

事業再構築補助金の実績報告では、電子申請する実績報告書とあわせて「必要な添付書類」を揃えて提出することになります。実績報告時に必要な添付書類とは、出納帳や通帳のコピー、見積書、納品書などにあたり「証拠書類」と呼ばれます。

|

・見積依頼書(仕様書) ・見積書 ・相見積書(1社のみの場合は業者電停理由書) ・契約書 ・納品書または引渡書または完了報告書 ・検収書 ・設置後の写真 ・請求書 ・代金支払い済を示す証票 ・領収書 ・預り金元帳 ・源泉所得税の納付書コピー |

参考:事業再構築補助金の実績報告書等作成マニュアル|事業再構築補助金

証拠書類には、補助事業に利用した対象経費の区分に関わらず「共通で必要な証拠書類」と「対象経費の区分ごとに必要な証拠書類」があります。また、証拠書類の中には、補助事業実施期間内でなければ揃えられない書類もあるため、前もって確認しておく必要があります。

事業再構築補助金の実績報告では、実績報告書に添付する証拠書類を不備なく揃えることがポイントです。採択後は補助事業を開始する前に補助事業の手引きや実績報告書作成マニュアルに目を通し、準備が必要な項目や期限などを把握しておきましょう。

実績報告書の申請方法や証拠書類に関する詳細は、「事業再構築補助金の実績報告とは?申請方法も解説」を参考にしてみてください。

この記事のまとめ

事業再構築補助金に申請したい人は、事業再構築補助金の全体の流れをつかんで申請準備を進めていきましょう。

必要書類を準備するときや認定支援機関を決めるときなど、申請準備をするときは複数の工程を並行して準備を進めた方が効率的な場面もあります。採択までの大まかな流れと各工程で必要な手続きを把握すると、申請者は並行して申請準備を進められます。

採択後は、流れに沿って手続きをすることになります。採択後の手続きの流れを間違えると、補助金を受け取れない場合や補助金が減額される場合もあるため、採択された人は、流れに沿ってに手続きを進める必要があります。